Noch heute erinnert der Straßenname "Zur Ziegelhütte" an die alte Lehmbrennerei

Die ehemalige Ziegelhütte in Grünwettersbach

(nach dem Wettersbacher Heimatbuch, 1975, ergänzt mit heutigen Informationen)

Wandel der Baustoffe und das Ende eines alten Handwerks

Mit der Erfindung des Zements gegen Ende des 19. Jahrhunderts und der zunehmenden Verwendung von Beton änderten sich die Baumaterialien grundlegend. Während früher Bruchsteine, Backsteine, Ziegel und Lehm die wichtigsten Baustoffe waren, wurde Beton bald zum dominierenden Material. Dadurch verschwanden vielerorts die traditionellen Handwerksbetriebe wie Steinbrüche, Ziegeleien und Hafnereien.

Auch in Grünwettersbach war diese Entwicklung spürbar: Von ehemals zahlreichen Steinbrüchen und Ziegeleien blieben im 20. Jahrhundert nur noch wenige Spuren. Acht ehemalige Steinbrüche sind heute verfallen und überwuchert, die Ziegeleien und Hafnerbetriebe verschwanden vollständig. Die zugehörigen Lehmgruben verfielen und wurden nach und nach eingeebnet oder überbaut.

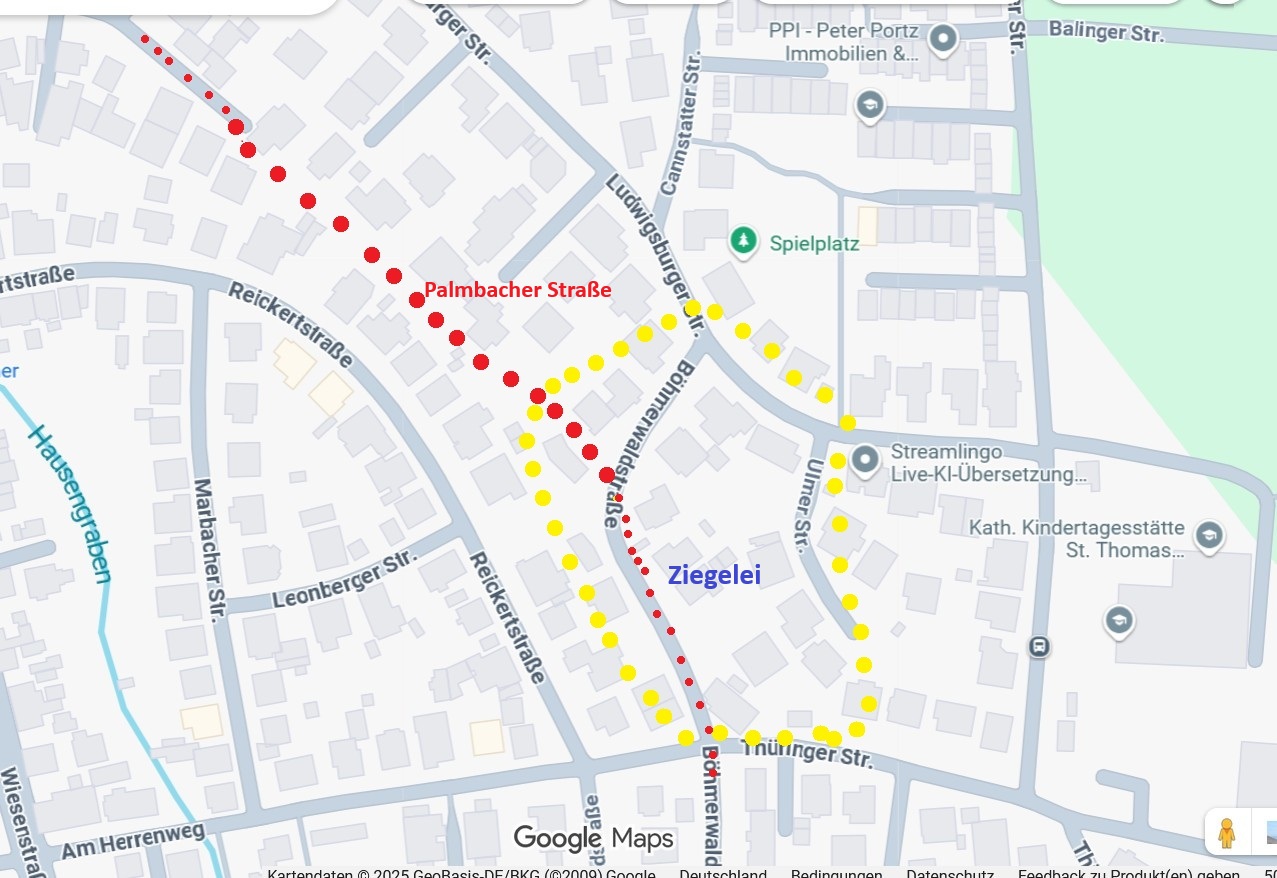

Eine der früheren Ziegelhütten befand sich am Beginn der alten Straße nach Palmbach – an der Stelle, wo heute die Böhmerwaldstraße und die Straße „Zur Ziegelhütte“ verlaufen.

Frühgeschichte der Ziegelherstellung

Ziegel gehören zu den ältesten Baumaterialien der Menschheit. Schon die Völker des Altertums – Ägypter, Babylonier und Assyrer – verwendeten sonnengetrocknete Lehmziegel. Die Römer entwickelten das Brennen der Ziegel weiter und schufen hochwertige Baustoffe und kunstvoll verzierte Gefäße aus „Terra sigillata“. Das deutsche Wort „Ziegel“ leitet sich vom lateinischen tegulum ab.

In Grünwettersbach wurde zunächst nur Lehm gewonnen, der mit Wasser, Stroh oder Spreu vermischt und als Füllmaterial für Fachwerkwände verwendet wurde. Erst später kam das Brennen von Backsteinen und Ziegeln auf. Die erste Lehmgrube und der zugehörige Brennofen gehörten der Gemeinde.

Erste Erwähnungen im 17. und 18. Jahrhundert

Die erste urkundliche Erwähnung einer Ziegelhütte in Grünwettersbach stammt aus dem Jahr 1690. Damals verkauften Schultheiß, Bürgermeister und Richter die „Ziegelhütte samt Krautgarten“ an den Ziegler Hannß Baldreich für 125 Gulden. Baldreich verpflichtete sich, den Einwohnern Baumaterial zu festgelegten Preisen zu liefern – ein frühes Beispiel für eine kommunal regulierte Baustoffversorgung.

In den folgenden Jahrzehnten wird die Ziegelhütte mehrfach erwähnt:

- 1711–1719: Ziegler Hannß Jacob Lölin

- 1721: Ziegler Forster

- 1722: Erwähnung einer „neuerbauten Ziegelhütte mit Wohnung, Brennofenhütte und Küchengärtlein“ am oberen Dorfrand, nahe dem Palmbacher Fußweg

- 1742: Die Gemeinde zahlt jährlich Zins für die Ziegelhütte

- 1762: Versteigerung der Anlage

- 1778–1801: Betrieb durch die Zieglerfamilie Henkenhaf, über mehrere Generationen

Im frühen 19. Jahrhundert folgten weitere Besitzerwechsel: 1818 wird Adam Fenchel aus Bernbach als Ziegler genannt.

Die Ziegelhütte des 19. Jahrhunderts

Im 19. Jahrhundert wurde die Ziegelei erneut bedeutend, als der Hafner Friedrich Wilhelm Höger im Jahr 1872 auf einem Gemeindegrundstück bei der alten Lehmgrube einen neuen Ziegelbrennofen errichtete. Er stammte aus einer traditionsreichen Hafnerfamilie und betrieb bereits im Haus Hofweg (heute Hohenwettersbacher Straße 4) einen Brennofen für Töpferwaren.

Sein Sohn Jakob Höger übernahm 1874 die Ziegelei und führte sie erfolgreich weiter. Unter seiner Leitung erreichte der Betrieb seine Blütezeit. Unterstützt wurde er von seinen Brüdern Wilhelm Friedrich (Hafner und Ofensetzer) und Valentin (Ziegler, später Ortsdiener und Ratschreiber).

Der Lehm wurde zunächst mit den Füßen geknetet, später maschinell durch einen von Pferden betriebenen Göpel. Produziert wurden Dachziegel („Biberschwänze“) und Backsteine, zeitweise auch gebrannter Kalk aus Ittersbacher Kalkstein.

Kunstvolle „Schmuckziegel“

Besonders bemerkenswert waren die sogenannten Schmuckziegel: viele der in Grünwettersbach hergestellten Ziegel trugen eingravierte oder eingestempelte Ornamente, Buchstaben oder Figuren. Jedes Stück war ein Unikat. Diese Ziegel zeigen, dass das Handwerk nicht nur praktische, sondern auch künstlerische Aspekte hatte.

Mehrere dieser Schmuckziegel wurden vom Oberlehrer H. Felkl dem Pfinzgaumuseum Durlach übergeben, wo sie heute noch an das kunstvolle Zieglerhandwerk erinnern.

Badische Presse und Durlacher Wochenblatt 1901. Quelle: https://digital.blb-karlsruhe.de/

Vom Handwerk zum Wohngebiet

Bereits vor dem Tod Jakob Högers im Jahr 1913 wechselte die Ziegelei mehrfach den Besitzer:

- ca. 1895: Verkauf an den Maurer Johann Jakob Rabold

- 1899: Weiterverkauf an Jean Nist, Rechtsagent aus Durlach, gemeinsam mit Heinrich Gieser

- 1903: Erwerb durch Jakob Konstandin, Zigarrenmacher und Ratschreiber aus Untermutschelbach

- 1904: Einstellung des Ziegeleibetriebs

Am 02.11.1917 erwarb Magdalena Konstantin, geb. Konstandin (*06.04.1874 +11.03.1950), die Witwe des Steinhauers Karl Konstantin aus Grünwettersbach, das Grundstück von ihrem Bruder Jakob Konstandin. Ihre fünf Nachkommen teilten es 1951 auf. Ihr Sohn Wilhelm Konstandin errichtete 1958 auf dem Gelände des früheren Brennofens ein Wohnhaus für seine Tochter Lore (verh. Freiburger). Beim Aushub stieß man auf die massiven, noch teilweise erhaltenen Mauern des alten Brennofens – die letzten sichtbaren Spuren der Ziegelhütte.

Lage und heutiger Zustand

Das Gelände der ehemaligen Ziegelhütte befand sich im Viereck zwischen den heutigen Straßen Böhmerwaldstraße – Ludwigsburger Straße – Ulmer Straße – Thüringer Straße. Ein Teil der früheren Palmbacher Straße trägt heute den Namen „Zur Ziegelhütte“.

Die Lehmgruben lagen beiderseits der alten Straße nach Palmbach. In den 1970er-Jahren wurde das gesamte Areal zu einem Wohnbaugebiet umgestaltet. Heute erinnern weder Gebäude noch Geländeformen an die frühere Ziegelproduktion – nur der Straßenname „Zur Ziegelhütte“ hält die Erinnerung an dieses alte Handwerk wach.

Die frühere Palmbacher Straße wurde zwischen der Straße "Zur Ziegelhütte" und der Böhmerwaldstraße zurückgebaut. Die Straße war auch die Landstraße nach Palmbach. Der Straßenverlauf bildet heute den östliche Teil der Böhmerwaldstraße, die Alte Palmbacher Straße, Im Neubruch und die Grünwettersbacher Straße.

Nachklang

Die Geschichte der Grünwettersbacher Ziegelhütte spiegelt den Wandel vom handwerklich geprägten Dorf zum modernen Wohnort wider. Über Jahrhunderte lieferten die Ziegeleien und Hafnereien Baumaterialien für Häuser, Öfen und Dächer. Mit der Einführung neuer Baustoffe verschwand dieses Handwerk allmählich – doch in den Archiven, Museumsstücken und Flurnamen lebt die Erinnerung fort.