Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Webseite, wir erstellen hier eine wachsende Sammlung ortsgeschichtlicher Themen zur Vorbereitung des Grünwettersbacher Geschichtsweges. Aus diesen Inhalten soll später der „Geschichtsweg Grünwettersbach“ entstehen – ergänzt durch einen Rundweg zu unseren „Wegle, Stäffele und Aussichtspunkten“. Nach und nach werden wir diese Seiten erweitern und ergänzen.

💡 Mitgestaltung erwünscht!

Dieses Projekt lebt vom Wissen und Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Wir sind ein ortschaftsrätlicher Arbeitskreis aller Fraktionen, unterstützt von geschichtsinteressierten Einwohnerinnen und Einwohnern. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich einzubringen – sei es mit Wissen, Anregungen, Texten oder historischen Daten zu unseren Themen. Wir freuen uns auch über alte Fotos aus Grünwettersbach, die zur Geschichte unseres Ortes beitragen können.

ENTWURF - Alle Texte sind noch zu prüfen

Grünwettersbach hat eine spannende Geschichte rund um seine Brunnen und die Wasserversorgung!

1. Der Fallbrunnen

Bedeutung: Der Fallbrunnen ist die historisch wichtigste Wasserstelle und war über Jahrhunderte hinweg, bis zum Jahr 1892, die wichtigste Wasserstelle für die Versorgung von Grünwettersbach und den umliegenden Orten.

Historische Nutzung: Die Nutzung dieses Brunnens führte zu Konflikten, insbesondere mit der benachbarten Waldenserkolonie Palmbach. Obwohl den Waldensern 1730 vertraglich die Nutzung gestattet wurde, gab es immer wieder Streitigkeiten, die sogar zu einem Rechtsstreit vor dem Oberamt Durlach in den Jahren 1857-1859 führten. Das Urteil von 1859 bestätigte die alten Rechte Palmbachs.

Denkmalschutz:Der Fallbrunnen, der 1892 aus Sandstein mit ornamentiertem Sandsteintrog neu gebaut wurde, ist nach § 2 DSchG als Kulturdenkmal geschützt.

Heutige Nutzung: Ein Das Wasser wird von vielen Leuten als Regenwasser zum Giesen geholt.

2. Der Lammplatzbrunnen ("Kiwwelscheißerbrunnen")

Name: Er ist auch als "Kiwwelscheißerbrunnen" bekannt, ein humorvoller Verweis auf die frühere Praxis, menschliche Notdurft in Kübeln ("Kiwwel") an stillen Orten zu verrichten, bevor moderne Toiletten üblich waren. Die Figur am Brunnen, geruchfrei aus Sandstein, stellt einen solchen "Kiwwelscheißer" dar.

Standort: Am Lammplatz in Grünwettersbach (z.B. Am Wetterbach 37), benannt nach dem dort bis 1974 stehenden Gasthaus "Zum Lamm".

Bestandteile und Alter:

Der Brunnentrog stammt vom sogenannten "Rohrbrunnen", der über Generationen hinweg der Wasserversorgung diente und sich früher in der Hauptstraße unterhalb des jetzigen Standortes befand. Der Brunnenstock gehörte zum historischen Fallbrunnen. Beide alten Elemente wurden im Jahr 1997 zum heutigen Lammplatzbrunnen zusammengefügt. Anschließend wurde er mit dem "Kiwwelscheißer" ergänzt.

Künstler: Er wurde vom Grünwettersbacher Bildhauer und Steinmetz Ralf Löffler entworfen und gefertigt.

Aktuelle Besonderheit: Der Brunnen erhielt am 15.06.2023 eine Auszeichnung als Trinkwasserbrunnen. Die Qualität des frischen Trinkwassers aus dem Brunnenrohr wird regelmäßig geprüft.

Ausführlicher Bericht: Der „Kiwwelscheißer-Brunnen“, offiziell benannt als "Lammplatzbrunnen"

4. Der Rohrbrunnen

Text

5. Brunnen vor der heutigen Apotheke

Text

6. Der Quell-Brunnen

Quellbrunnen im Pfeilerweg: Das Stadtwiki Karlsruhe listet zudem einen Quellbrunnen im Pfeilerweg in Grünwettersbach auf (Stand 2024), der ebenfalls eine Trinkwasserquelle gewesen sein soll.

7. Brunnen Busenbacher Straße/Dorfwies, ehemalige Heinz-Barth-Schule

Der Brunnen an der Ecke Busenbacher Straße / Zur Dorfwies wurde mit dem Bau der neuen Schule im Jahre 1912 errichtet. Er wurde von Anfang an nur mit Wasser aus der Wasserleitung gespeist und ist kein Quellbrunnen.

8. Weitere Quellen

Quelle Palmbach ("Brünnele"): In der Nähe der Gemarkungsgrenze zu Grünwettersbach im Gewann "Neubruch" gelegen,. Diese Quelle diente nur zum Wasserschöpfen aus einem Erdloch und konnte die Waldenserkolonie Palmbach nicht ausreichend versorgen, was zur Mitbenutzung des Grünwettersbacher Fallbrunnens führte (siehe oben).

9. Die neue Wasserversorgung

Neue Wasserleitung 1892: Die Wasserknappheit wurde erst im Jahr 1892 mit der Einweihung einer neuen Wasserleitung aus Singen (Remchingen) behoben.

Die Geschichte der Brunnen in Grünwettersbach ist eng mit den Herausforderungen der Wasserversorgung des Bergdorfs und den historischen Konflikten mit Palmbach verknüpft, bis zur Lösung durch die Wasserleitung von 1892.

Geschichte der Wasserversorgung in Grünwettersbach und den umliegeden Orten

Folgender Text haben wir im Jahre 2025 der Webseite des Schwarzwaldvereins Wettersbach entnommen, kurz bevor der Webauftritt gelöscht wurde.

In Stupferich, Grünwettersbach und Palmbach waren dies ca. 30 Meter, in Busenbach und Reichenbach noch ca. 25 Meter, aber in den Gemeinden Hohenwettersbach und Obermutschelbach nur noch ca. 10 Meter Wassersäule. Die Brunnentröge waren gegossen, wobei das Sandsteinmehl mit einer harzartigen Masse vermischt worden war. Der Laie war immer der Meinung, dass es Sandsteintröge sind und auch der Fachmann wurde in vielen Fällen überrascht. Der im Bild gezeigte Trog mit der Jahreszahl 1892 stand früher im Ortsbereich Grünwettersbach und wurde vermutlich im Jahre 1936 zum Fallbrunnen gebracht. Durch die Trockenheitsereignisse in den Jahren 1857, 1864 und 1890 hat man sich entschlossen, sich zu einem Zweckverband zusammenzuschließen. dieser wurde am 6.12.1890 gegründet. Es wurde damals ein Wasserwerk, eine Quellfassungsanlage und 4 Hochbehälter errichtet. Diese wurde bereits 1892 in Betrieb genommen. Diese Anlage erfüllte ihre Aufgabe bis in die 50-er Jahre. Aufgrund der gewachsenen Einwohnerzahl war eine Erweiterung notwendig. So wurde 1953 ein Pumpwerk in Singen erbaut und nach Probebohrungen im Bereich der Wilferdinger Seewiesen 1977 eine weitere Punpanlage mit 4 Brunnen gebaut werden. 1967 wurde zudem beschlossen, sich dem Zweckverband Wasserversorgung Albgau anzuschließen um sich zusätzlichen Bedarf zu sichern.

Einzelheiten Quellfassung und Pumpversuche im Albtal.

Man nahm an, dass im Albtal oberhalb der Spinn- und. Weberei in der Talsohle Grundwasser vorhanden sei, das mittels der Wasserkraft der Alb auf die Hochfläche gehoben werden sollte. Es wurden schnellstens Pläne erstellt und auch Kostenvoranschläge, die für das vorgesehene Projekt 270.000 Mark betrugen. Die 1886 vorgenommenen Schürfarbeiten ergaben aber. leider, dass im unteren Albtal sehr wenig wasserführende Schichten vorhanden sind und deshalb ein Wasserwerk nicht in Frage kommen kann. Eine weitere Untersuchung für dieses Projekt im Moosalbtal brachte ebenfalls kein positives Ergebnis, da der Buntsandstein dort zu zerklüftet war, so dass sich kein Grundwasser in diesem Bereich bildete, um größere Entnahmen vornehmen zu können. Quellfassungsarbeiten Pumpversuche im Pfinzgraben des Pfinztales.

Der dritte Versuch wurde zwischen den Gemeinden Singen und Wilferdingen im Pfinztal in Angriff genommen, obwohl ursprünglich diese Lösung als die ungünstigste angesehen worden war,Bald nach Beginn der Untersuchungen zeigte sich, dass in ca. 4 - 5 Meter Tiefe in feinem Sandsteingeschiebe ein etwa 50 Meter breiter Grundwasserstrom besteht, der sich in Richtung unterem Pfinztal bewegt. Die damals in Betracht kommenden Quellen lieferten vor dar Fassung im Juli 1888 ca. 8,2 Liter pro Sekunde, wobei auch bei trockenem Sommer eine für die Wasserversorgung hinreichende Wassermenge zur Verfügung stand. Das angenommene gute Ergebnis wurde in der Trockenheit 1890 -1891 mit einer Quellschüttung von 6,7 Liter pro Sekunde noch bestätigt. Mit den eigentlichen Quellfassungsarbeiten wurde schon am 16. März 1891 begonnen und am 2. Mai 1891 floss erstmals das Wasser in den. Quellbehälter ein. Im Juli 1891 wurden an der Quelle 30,7 l/s Schüttung, gemessen, was erfreulich viel war. Das Quellwasser wurde so zu einem Sammelpunkt geleitet, dass es von den Pumpen des 300 m entfernt liegenden Pumpwerkes an der Mühlenstraße in Singen angesaugt werden konnte.

Brunnenanlage im Bereich Seewiesen in Wilferdingen

Schon Anfang 1960 wurden Probebohrungen im Gebiet der Seewiesen auf Gemarkung Wilferdingen im Tal zwischen den Gemeinden Wilferdingen und Nöttingen vorgenommen. Diese Bohrungen brachten ein Ergebnis von ca. 30 Liter pro Sekunde Dauerleistung, was zum Zeitpunkt 1960 durchaus ausreichend war.Die außergewöhnliche Bevölkerungsentwicklung in den Folgejahren, aber auch der enorme Anstieg des pro Kopf Verbrauches führte dazu, dass neue Überlegungen angestellt werden mußten.Im Jahre 1963 ergab eine erneute Probebohrung im Seewiesengebiet ca. 70 Liter pro Sekunde Dauerleistung. Die Wassernot wurde 1966 so groß, daß man eine Notversorgung aus den sogenannten Brunnen »0", es war ein Brunnen aus der Reihe der Versuchsbohrungen, vornehmen mußte. Vor den Seewiesen zur Quellfassung am Pumpwerk II - Breitwiesen an der B 10 wurde eine Förderleitung mit ca. 10 Liter pro Sekunde aufgebaut. Der Brunnen I des Seewiesengebietes mit einer Förderleistung von ca. 40 Liter pro Sekunde hat von 1968 bis 1977 ebenfalls das Pumpwerk II zusätzlich mit Wasser versorgt.

Ab August 1977 wird aus 4 Brunnen im Seewiesengebiet gefördert.

Brunnen I = 25,5 Liter pro Sekunde Förderhöhe 40 Meter

Brunnen II = 25,5 Liter pro Sekunde Förderhöhe 40 Meter

Brunnen III = 25,5 Liter pro Sekunde Förderhöhe 144 Meter

Brunnen IV = 25,5 Liter pro Sekunde Förderhöhe 144 Meter

Die angegebenen Fördermengen sind mögliche Spitzen über kurze Zeit.Nach dem Wasserrecht sind derzeit in unserem Verbandsgebiet, ohne Wasser aus dem Zweckverband Albgau, ca. 104 Liter pro Sekunde zur Verfügung. Seewiesengebiet aus 100 l/s = 88 l/s, Pumpwerke II Breitwiesen 20 l/s = 16 l/s

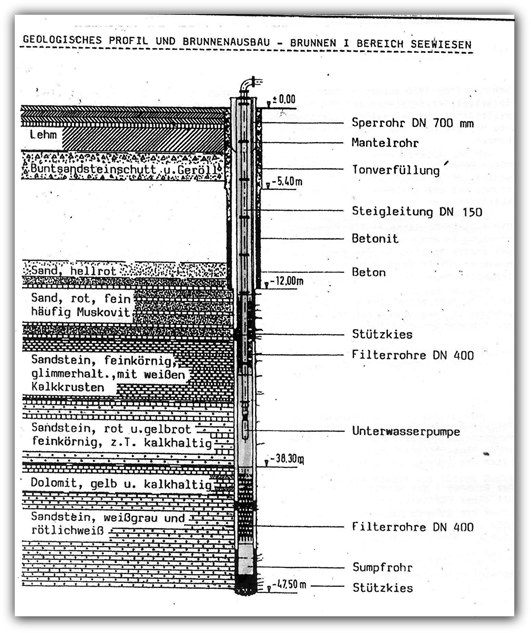

Brunnenaufbau von Brunnen I in den Seewiesen

Das geologische Profil zeigt den Brunnenaufbau von Brunnen I in den Seewiesen,

Alle 4 Brunnen sind im selben System, jedoch mit verschiedenen Förderhöhen ausgebaut.Mit den Bezugsrechten aus dem Zweckverband Albgau = 108,75 Liter pro Sekunde ist unser Verband ausreichend, auch in die Zukunft, mit Wasser versorgt.

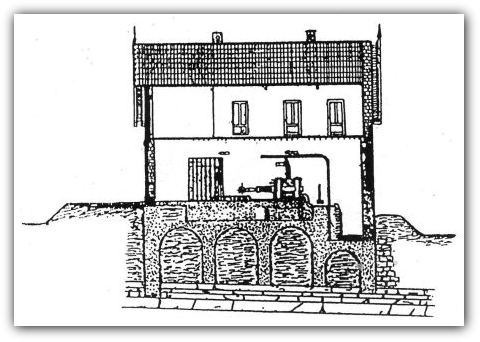

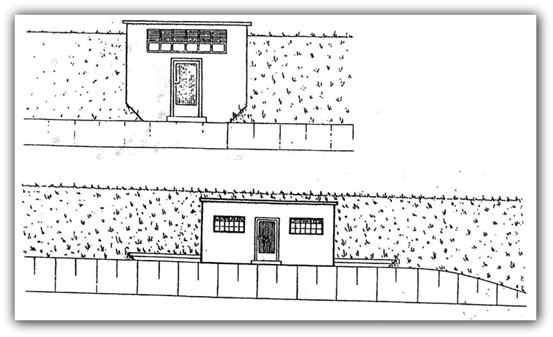

Pumpwerk I mit Dampfkamin in Singen - von August 1891 bis Mal 1892 erbautDas Gebäude wurde zweistöckig mit einer Werkswohnung, einem Maschinenhaus und einer Pumpwerksanlage errichtet.Im August 1891 konnten die Rohbauarbeiten für die gesamte Anlage vergeben werden. Die Gründungsarbeiten haben besonders beim Maschinenhaus große Schwierigkeiten bereitet.Aus Sicherheitsgründen mussten die Grundmauern des Gebäudes so tief wie die Sohle des nahen Flutkanals fundamentiert werden. Damit war eine Gründungstiefe von ca. 5 m bei steinigem Boden vorgegeben.Um nicht zu viel Mauerwerk in diesen Boden einbringen zu müssen und um auch schneller die Gründungsarbeiten abschließen zu können, hat man vorgezogen, die Wände in Form von Bögen aus Beton herzustellen. Auf dem in nächsten Blatt dargestellten Längsschnitt durch das Maschinenhaus kann man entnehmen, dass der Boden aus Beton gefertigt wurde und auf mehreren Tonnengewölben aufliegt. Die Zwischenpfeiler sind dabei bis zum festen Baugrund geführt, um die Standfestigkeit für das Gebäude zu gewährleisten.

Pumpwerk I - Längsschnitt durch das MaschinenhausDer Dampfkamin mit einer Höhe von 25 Meter stand auf einem Betonfundament, das massiv 5 Meter tief bis auf den festen Felsen geführt hat. Auch die Fundamente der Schleusen, der Absturzböden, der Schwellen und des Trlebwerkskanales, wurden ebenfalls auf den Fels gegründet. Alle diese schwierigen Fundamentierungsarbelten konnten Dank des niedrigen Wasserstandes der Pfinz und der besonderen Leistungsfähigkeit des Bauunternehmers in einer Rekordzeit von Mitte Juli bis Ende August 1891 insgesamt fertig gestellt werden. Nur aufgrund dieser Situation war es möglich, dass im Spätsommer 1891 noch mit den Hochbauarbeiten begonnen werden konnte und das Haus vor Wintereinbruch unter Dach war. Im Mal 1892 stand das gesamte Gebäude bezugsfertig, in einer Bauzeit von nur 9 Monaten, trotz des sehr kalten Winters 1891/92.Es ist noch anzumerken, dass der Dampfkamin im Herbst 1945 abgebrochen wurde und die Backsteine für den Aufbau von Gebäuden, die durch Kriegseinwirkung in Singen zerstört worden waren, Verwendung fanden.

Hochbehälter Reichenbach

Der Behälter Reichenbach nimmt im gesamten Verbandsbereich eine besondere Schlüsselposition ein. Er ist von der Lage her, aber auch von seiner Funktion her, sehr günstig. Von diesem Behälter aus werden zahlreiche Gemeinden mit Wasser versorgt. Hohenwettersbach, Grünwettersbach, Palmbach, Busenbach, Reichenbach und die Aussiedlerhöfe Langensteinbach. Die Einspeisung des Behälters erfolgt über das Pumpwerk III in den Seewiesen, aber auch aus dem Pumpwerk II Breitwiesen ist es möglich. Ab 1985 kann auch Albgauwasser über den Behälter Etzenrot zufließen, wobei eine Einspeisung vom Albgau über Ettlingen geplant ist. Behältergröße 1700 m3

Höhenlage NN ca. 292,95 m

Höhendifferenz ca. 133,00 m zu den Seewiesen

Baujahr 1963 - 1965

Baufirma Stumpf, Bruchsal ca. Baukosten 640.000.--DM

Schematische Darstellung der Behältersituation Aus dieser Darstellung kann die gesamte Funktion des Behälters entnommen werden. Die Zu- und Abgänge sind erkennbar, ebenso die Wasserkammern der beiden Behälter. Der alte mit 230 m ist nur noch bei einer besonderen Notlage in Betrieb. Eine Trennung der Behälterkammern in 2 selbständige Kammern erfolgt aus technischen Gründen, wobei die Reinigung aber auch Reparaturen dies schon vorgeben. Diese Situation ist bei allen neuen Behältern zu finden, es ist damit die Versorgung ohne eine Unterbrechung sichergestellt.