Alte Grünwettersbach Familiennamen

Im Wettersbacher Heimatbuch, Ausgabe 1975, wird ausführlich über die früheren Grünwettersbacher Familiennamen berichtet. Folgender Text wurde aus diesem Buch zusammengestellt:

📜 Die Spuren der Ahnen: Familiengeschichte und Zuwanderung in Grünwettersbach

1. Einleitung: Der Wert der Namen als Geschichtsquelle

Die Familiennamen von Grünwettersbach sind weit mehr als bloße Bezeichnungen – sie sind das konservierte Gedächtnis der Menschen, die das Dorf über Jahrhunderte hinweg aufgebaut, durch Kriege getragen und geprägt haben. Die Ahnenforschung in Grünwettersbach gleicht daher einer archäologischen Grabung, die tief in die historischen Schichten des Ortes vordringt. Die frühesten Urkunden (ab 1350) und, ab 1649, die evangelischen Kirchenbücher, bilden das unschätzbare Fundament, das uns die Erzählung von Einheimischen, Neubürgern und Glaubensflüchtlingen näherbringt.

Die ursprüngliche Namensgebung entwickelte sich aus praktischen Gründen: Vornamen wurden durch Zusätze ergänzt, die den Beruf (Müller), die Herkunft (Schwab) oder ein Patronymikon (Friedrichssohn) beschrieben, bevor sie zum erblichen Familiennamen verfestigt wurden.

2. Die Wurzeln: Kontinuität und Verlust der ältesten Geschlechter

Die Genealogie Grünwettersbachs beginnt nicht in den Kirchenbüchern, sondern in den Urkunden des Spätmittelalters. Diese frühen Aufzeichnungen gewähren einen Blick auf die ersten namentlich fassbaren Funktionsträger und Bürger.

Die Namen der frühen Amtsträger (1350–1594)

Der erste bezeugte Name im Ort, Bertsch Fuchs von Ettlingen, taucht am 7. Juni 1350 als Schultheiß auf. Die Listen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, insbesondere die Nennungen von Richtern und Widdummeistern (Kirchenverwaltern), dokumentieren die lokale Elite:

| Jahr | Personen / Funktionsträger

| 1452 | Hannß Hartmann, Hannß Schultheß, Hannß Koler (Schultheiß),

| 1456 | Bertsch Dolf, Martin Wettich, Jacob Wegner, Peter Henrich, Wegner, Heintz Bahl, Hannß Hartmann

| 1470 | Jeronimus Leffler, Hannß Koler

| 1481 | Philipp Heinrich, Johannes Maler

| 1594 | Christmann Wächter, Thomas Trommelschlaher, Michael Löffler, Hannß Stain, Wendel Ruoff, Fabian Geckenheimer

Die Namen Koler, Löffler, Henrich, Wegner, Kappler und Ruff haben die Jahrhunderte überdauert und zeugen von einer tief verwurzelten Kontinuität im Dorf. Auch wenn ein lückenloser Beweis der Abstammung vom 15. Jahrhundert bis heute aufgrund fehlender Dokumente nicht möglich ist, gilt eine Verwandtschaftslinie als wahrscheinlich.

Der Große Verlust: Namen, die verschwanden

Ebenso wichtig ist das Schicksal jener Familien, deren Namen in den Urkunden auftauchen, aber den großen historischen Schnitt des 17. Jahrhunderts nicht überlebten. Namen wie Trommelschlaher, Geckenmeurer, Narr oder Glöckner aus der Liste von 1594 sind heute verschwunden. Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) dezimierte die Bevölkerung (1648 lebten nur noch etwa 15 Einwohner) und führte zum Aussterben ganzer Geschlechter, deren Platz später durch Neubürger eingenommen wurde.

3. Die Große Zäsur: Zuwanderung und Neubeginn (ab 1649)

Die Kirchenbücher, die 1649 beginnen, dokumentieren eindrücklich den Versuch der Neubesiedlung des entvölkerten Dorfes. Die Fürsten von Württemberg und Baden-Durlach warben mit Steuerfreiheit und materiellen Anreizen um neue Siedler.

Die Welle der Schweizer Einwanderung

Das wichtigste Herkunftsgebiet der Neubürger im 17. Jahrhundert war die reformierte Schweiz. Die Kirchenbücher verzeichnen in den Jahrzehnten nach 1648 eine Welle von Heiraten von Schweizer Männern, oft aus dem Berner oder Züricher Gebiet (z.B. Staffelbach, Münsingen, Weinfelden). Beispiele:

- 1657: Sebastian Stude von Staffelbach, Züricher Gebiets, heiratet Appolonia Becker.

- 1662: Johannes Rannhauser von Buch, Berner Gebiets, heiratet die Witwe Hannß Steltzers.

- 1665: Christoph Heller von Münsinger, Berner Gebiet, heiratet die Wittwe von Nicolai Vogel.

- 1679: Ulrich Berger von Nostenbach aus der Schweiz heiratet Christina Bechners, die ebenfalls aus der Schweiz stammte.

- 1688: Ulrich Witzig von St. Gallen heiratet Salome Vetterlins.

Obwohl die Namen der ursprünglichen Schweizer Einwanderer selbst im Laufe der Zeit oft verschwanden – im frühen 18. Jahrhundert werden nur noch wenige im Totenbuch erwähnt – ist der Anteil Schweizer Blutes für die genetische und kulturelle Prägung Grünwettersbachs prägend geblieben.

Waldenser, Hugenotten und die Namenswandlung

Eine weitere wichtige Migrationsgruppe waren die Waldenser, Glaubensflüchtlinge aus Savoyen, die das benachbarte Palmbach gründeten. Die Heiratsregister zeugen von der engen Verflechtung der beiden Orte:

- 09.10.1742: Pierre Bounin, Waldenser aus Kleinsteinbach, heiratet Maria Magdalene Löffler in Grünwettersbach. (Schreibweise später "Bonning")

- 03.03.1756: Pierre Raviol, Schuhmacher aus Palmbach, heiratet Elisabeth Barbara Lang aus Grünwettersbach

- 12.11.1782: Philipp Jacob Constandin aus Untermutschelbach heiratet Catharina Barbara Bodamer in Grünwettersbach. (Schreibweise später "Konstantin")

- 27.06.1824: Jean Berger aus Palmbach heiratet Elisabetha Barbara Claupin (Claupein) in Grünwettersbach

- 06.04.1859: Wilhelm Gottfried Jourdan, Landwirt aus Palmbach heiratet Barbara Ludwig in Grünwettersbach

Französische Namen wie Raviol, Berger, Jourdan, Constandin und Bounin dessen erster Träger aus Savoyen stammte belegen den waldensischen Einfluss und auch das Geschlecht Claupein (ursprünglich Claupin/Clopin) belegt den hugenotischen Einfluss. Diese Familie war vor den Palmbacher Waldensern schon in Grünwettersbach.

Ein besonderes Kapitel bildet die Entwicklung der Namensschreibweise. Die Pfarrer schrieben die Namen oft nach Gehör auf. So wandelte sich der Name „Hinkenhaf“ vor 1800 allmählich in das heutige Henkenhaf. Die Namensregister sind damit ein direktes Zeugnis der sprachlichen Entwicklung und Eindeutschung im 18. und 19. Jahrhundert.

4. Die Chronik im Wandel: Beruf und Migration (18. und 19. Jh.)

Die Traubücher des 18. und 19. Jahrhunderts zeigen, wie Handwerker aus dem weiteren Umland nach Grünwettersbach zogen und hier sesshaft wurden, indem sie sich in etablierte Familien einheirateten.

| Jahr | Zugezogener Mann (Beruf/Herkunft) | Einheimische Familie |

| 1780 | Johann Jacob Haug (Schneider, Langenbrand) | Sauerbeck |

| 1790 | Michael Wolfinger (Schneider, Ottenhausen) | Schmid |

| 1794 | Philipp Jacob Knoll (Metzger, Böblingen) | Löffler |

| 1823 | Johann Daniel Philipp Goldschmidt (Strickermeister, Durlach) | Ludwig |

| 1834 | Karl Kratzer (Metzgermeister, Singen) | Clopein |

Diese Heiraten von Schuhmachern, Metzgern und Schneidern aus Orten wie Brötzingen, Wolfartsweier oder Bieselsberg dokumentieren die stetige, wenn auch weniger dramatische, Zuwanderung aus dem württembergischen und badischen Umland.

- Am 05.01.1713 wird in Grünwettersbach Georg Jakob Hinkenhaff geboren. Er starb am 20.07.1781 in Grünwettersbach. Die Eltern und die Herkunft sind bisher nicht bekannt, möglich wäre aus Neuenbürg im Enzkreis..

- Am 12.10.1792 heiratet ein Friedrich Link, bisher unbekannter Herkunft, die Elisabetha Marklingers in Grünwettersbach.

- Der Familienname Heinold ist am 11. Juli 1713 ist zum ersten Mal bei einer Heirat zu finden. Tobias Heinold heiratete Barbara Seiker. Sein Vater war Hanß Jörg Heinold. Herkunft bisher unbekannt.

- Um Taufbuch ist am 20.01.1698 ein uneheliches Kind Christina Barbara Wieber *19.01.1698 zu finden. Die Mutter war Barbara Wieber. Im Evangelischen Heiratsbuch ist dann am 12.02.1729 ein Michael Weber zu finden, der eine Sabina heiratete.

Das Rätsel der Ankunft

Einige Familiennamen erscheinen scheinbar „aus dem Nichts“ im Kirchenbuch, wie die Familie Rohrer (erstmals 1661) oder Hattich (um 1700 in Hohenwettersbach). Im Jahre 1685 wurde in Grünwettersbach der Johann Friedrich Kreidler (später KRÄUTLER) geboren, Sohn des Johann Jacob Kreidler und seiner Frau Catharina Elisabetha. Diese plötzliche Präsenz, ohne vorherige urkundliche Belege, weist auf Zuwanderer hin, die keine offiziellen Ämter innehatten und somit die Basis für die heutige Bevölkerung im Zuge der Neubesiedlung mitprägten.

5. Schlussbetrachtung

Die Ahnenforschung in Grünwettersbach ist die detaillierte Geschichte einer Überlebensleistung. Sie zeigt die Tiefen der Verwurzelung durch die mittelalterlichen Geschlechter und gleichzeitig die Stärke der Neubesiedlung durch Schweizer, Waldenser und Handwerker, die das Dorf nach der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges neu belebten. Jeder Name in der Ortschronik ist ein Nachhall dieser turbulenten und reichen Vergangenheit, der uns mahnt, die Generationen, die uns den Ort überlassen haben, in dankbarer Erinnerung zu behalten.

Neue Ortsfamilienbücher Palmbach und Grünwettersbach veröffentlicht

Auf den Spuren der Vorfahren: Ortsfamilienbücher Palmbach und Grünwettersbach sind erschienen (Ausgabe vom 01.12.2025)

Mit den vorliegenden Ortsfamilienbücher Palmbach und Grünwettersbach liegt erstmals eine umfassende genealogische Dokumentation der Familien vor, die in Grünwettersbach seit ca. 1640 und in Palmbach seit der Gründung der Waldensergemeinde im Jahr 1701 und bis ins 20. Jahrhundert hinein lebten und wirkten. Über viele Jahre hinweg wurden Kirchenbücher, Standesregister, archivalische Quellen sowie private Familienunterlagen ausgewertet, verglichen und mit Ergebnissen aus der Onlinerecherche zusammengeführt. Entstanden ist ein sorgfältig recherchiertes Nachschlagewerk, das nicht nur Familienforscherinnen und Familienforschern wertvolle Dienste leistet, sondern auch ein eindrucksvolles Stück Lokalgeschichte bewahrt.

Mit den vorliegenden Ortsfamilienbücher Palmbach und Grünwettersbach liegt erstmals eine umfassende genealogische Dokumentation der Familien vor, die in Grünwettersbach seit ca. 1640 und in Palmbach seit der Gründung der Waldensergemeinde im Jahr 1701 und bis ins 20. Jahrhundert hinein lebten und wirkten. Über viele Jahre hinweg wurden Kirchenbücher, Standesregister, archivalische Quellen sowie private Familienunterlagen ausgewertet, verglichen und mit Ergebnissen aus der Onlinerecherche zusammengeführt. Entstanden ist ein sorgfältig recherchiertes Nachschlagewerk, das nicht nur Familienforscherinnen und Familienforschern wertvolle Dienste leistet, sondern auch ein eindrucksvolles Stück Lokalgeschichte bewahrt.

Da ein Ortsfamilienbuch nie endet, nehmen wir gerne Ergänzungen auf. Infos zu den Ortsfamilienbücher bei www.waldenserweg.de

Von der Kirchenbank ins Rathaus: Die Entwicklung der Personenstandsregister in Grünwettersbach und Palmbach.

Für Familienforscher stellt die Geschichte der Personenstandsregister eine entscheidende Grundlage dar. Die Übergänge von kirchlichen Aufzeichnungen zu staatlichen Standesämtern und die Einführung von Familienbüchern markieren dabei Meilensteine, die den Zugang zu familiengeschichtlichen Daten auch in Grünwettersbach maßgeblich beeinflussten.

Kirchenbücher in Württemberg und Baden

- Bis 1870 wurden Personenstandsdaten hauptsächlich von den Kirchen in Kirchenbüchern (Tauf-, Trau-, Sterberegister sowie als Familienbuch) geführt.

In Grünwettersbach war dies die lutherische Kirchengemeinde. Diese war schon früher für die Lutheraner in Untermutschelbach zuständig, dann auch für die Palmbacher Lutheraner.

In Palmbach war es die reformierte Waldenserkirche, sowohl in der württembergischen, als auch ab 1806 in der badischen Zeit. Diese war auch für die reformierten Waldenser in Untermutschelbach zuständig. Erst im Jahre 1821 schlossen sich in Baden beide Kirchen zur Evangelischen Landeskirche in Baden zusammen.

Standesämter im Großherzogtum Baden

- Das Großherzogtum Baden war das erste deutsche Land, das flächendeckend zivile Standesämter eingeführt hat – also noch vor dem Deutschen Reich, das dies erst zum 1. Januar 1876 tat.

- Ab 1870 war die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Todesfällen nicht mehr kirchlich, sondern zivilrechtlich organisiert. Die bisherigen kirchlichen Register (Tauf-, Ehe-, Sterbebücher) wurden damit durch staatliche Personenstandsregister ersetzt.

- Auch die Gemeinden Grünwettersbach und Palmbach hatten ab 1870 ihre eigenen Standesämter. Hieraus entstand die Anordnung feuerfeste Räumlichkeiten in den örtlichen Rathäusern für diese Urkunden zu bauen.

- Von den evangelischen Gemeinden in Grünwettersbach und Palmbach wurden die Kirchenbücher dennoch bis in die neuere Zeit fortgeführt.

- Ab 1938 war im gesamten Deutschen Reich verpflichtend bei jeder Eheschließung ein Familienbuch anzulegen und beim Standesamt des Heiratsortes geführt werden.

- Die Urkunden in den Standesämtern unterliegen in Deutschland folgenden Sperrfristen: Geburten 110 Jahre, Heiraten 80 Jahre, Sterbefälle 30 Jahre. Die Kirchenbücher sowie freigegebenen Geburts-, Heirats- und Sterberegister der Standesämter sind in zahlreichen Onlineportalen, meist kostenpflichtig, einzusehen.

Das Grünwettersbacher Ehebuch beginnt im Jahre 1870:

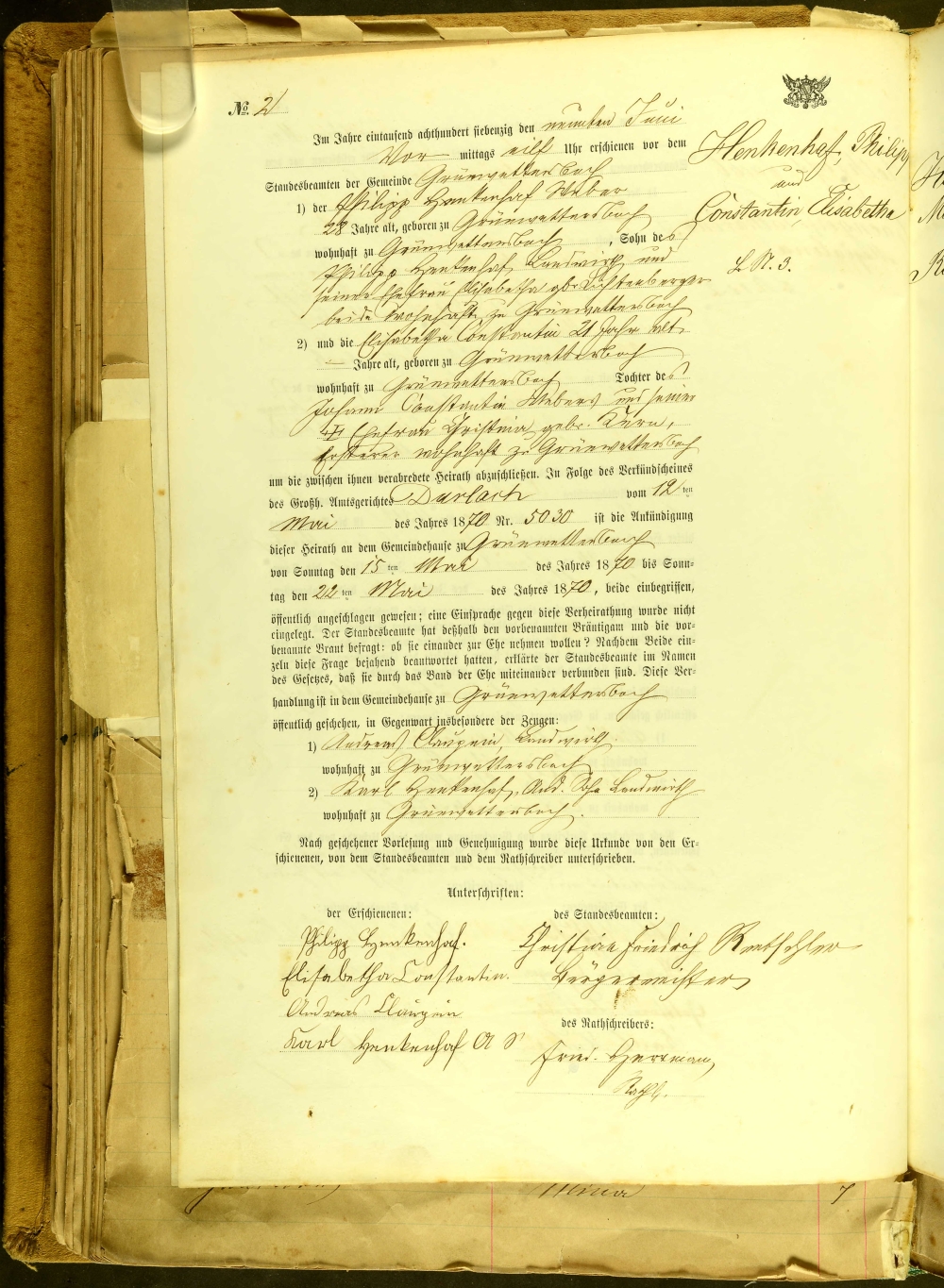

Eine der ersten Eheeintragungen am 09. Juni 1870:

Philipp Henkenhaf geb. 13.05.1842 in Grünwettersbach (Eltern: Philipp Henkenhaf und Elisabetha, geb. Lichtenberger) heiratet Elisabetha Constantin, geb. 12.12.1848 in Grünwettersbach (Eltern: Johann Constantin und Christina, geb. Kern)

Besuchen Sie auch die Seiten Auswanderer aus Grünwettersbach und Auswanderer aus Palmbach